Todos los días nos llegan noticias del dramático periplo de refugiados y emigrantes que huyen de la guerra o, simplemente, de la precariedad. Intentan llegar a Europa saltando vallas en la que se dejan, casi siempre inútilmente, buenos trozos de su carne, o en barcazas que apenas alcanzan a flotar. Pero, por mucho que se repiten las imágenes y las historias de náufragos que han perdido a un ser querido ahogado, de familias divididas por fronteras, de niños abandonados por sus padres en la esperanza de que ellos solos puedan alcanzar más fácilmente la meta del nuevo mundo, de barcos de rescate abarrotados, de campos de acogida, o de devoluciones in extremis a sus países de origen, no conseguimos entender esa dramática realidad, ni llegamos a reaccionar.

Todos los días nos llegan noticias del dramático periplo de refugiados y emigrantes que huyen de la guerra o, simplemente, de la precariedad. Intentan llegar a Europa saltando vallas en la que se dejan, casi siempre inútilmente, buenos trozos de su carne, o en barcazas que apenas alcanzan a flotar. Pero, por mucho que se repiten las imágenes y las historias de náufragos que han perdido a un ser querido ahogado, de familias divididas por fronteras, de niños abandonados por sus padres en la esperanza de que ellos solos puedan alcanzar más fácilmente la meta del nuevo mundo, de barcos de rescate abarrotados, de campos de acogida, o de devoluciones in extremis a sus países de origen, no conseguimos entender esa dramática realidad, ni llegamos a reaccionar.

Nos conmovemos momentáneamente al contemplar las imágenes del cuerpo de un niño que flota inerte en la orilla o al ver a los padres llorar su pérdida con desgarro, pero hacemos poco, casi nada.

Algunos, unos pocos, reaccionan, sí, y colaboran a través del voluntariado, a veces incluso arriesgando sus propias vidas.

Mientras, la política se polariza en torno a estos temas, siempre apetitosos en el mercado del voto. Pero rara vez nuestros responsables políticos consiguen abordar la cuestión con perspectiva, con el consenso suficiente, de manera sostenida y, con frecuencia, se limitan a resolver las emergencias del modo menos malo.

Pero son/somos pocos los ciudadanos legitimados para lanzar la primera piedra del reproche, dado el escaso nivel de implicación ciudadana.

De hecho, no solo no nos implicamos, sino que posiblemente ni siquiera entendamos lo que está ocurriendo. Tal vez al verlos encaramados en una valla, subidos a una barca, o atravesando el desierto en largas caravanas, la mente nos proyecte un futuro en el que esas personas estarán entre nosotros, integrados en nuestro estado del bienestar, lo cual nos obligará a compartir recursos, y al hacerlo, tal vez, perdamos de vista que nadie desea abandonar su hogar y a los suyos y que solo lo hace aquel para el que es absolutamente indispensable para salvar su vida o la de sus seres queridos.

Cada día se prenden nuevas luces de alarma en el mapamundi de las crisis humanitarias, pero nuestra atención pronto se dispersa sin reparar verdaderamente en lo que cada una significa: hambre, vejación, enfermedad, exilio o muerte. Las últimas se han iluminado tristemente en América Latina, en Nicaragua y Venezuela, países que deberían estar en condiciones de afrontar el futuro con esperanza.

Pero, a pesar de la gravedad de lo que está ocurriendo, nada es nuevo. La historia de la humanidad está plagada de este tipo de tragedias: siempre ha habido una minoría que se ha implicado en su solución, ante una mayoría cómodamente pasiva.

Más allá del cúmulo de tragedias personales y el sufrimiento que estas crisis acarrean subyace un movimiento de fondo constante, que ha persistido generación tras generación, que hace que unos humanos deban sufrir o incluso morir en la lucha por una vida digna.

Más allá del cúmulo de tragedias personales y el sufrimiento que estas crisis acarrean subyace un movimiento de fondo constante, que ha persistido generación tras generación, que hace que unos humanos deban sufrir o incluso morir en la lucha por una vida digna.

Al reflexionar sobre esta cuestión hoy no somos los primeros en hacerlo, ni mucho menos.

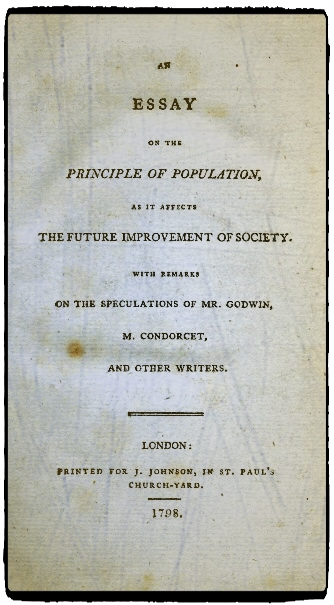

La primera vez que el libro “Ensayo sobre el principio de población” (An Essay on the Principle of Population en su título original en inglés) se publicó en 1798 su autor decidió quedar en el anonimato. ¿Tal vez porque no estaba seguro de la reacción sus lectores, muchos de ellos científicos como él?

Pronto se supo que aquella obra de demografía, que inició lo que hoy es toda una disciplina científica, la de la Dinámica de Poblaciones, había sido escrita por el economista inglés Thomas Robert Malthus. En ella su autor introducía lo que se conoce como “ley de Malthus”, según la cual la humanidad estaría abocada al apocalipsis al crecer la población mucho más rápidamente (de forma geométrica) que los recursos disponibles y su capacidad para generarlos, que lo harían de manera aritmética, conduciendo a una progresiva pobreza.

Malthus escribió cinco ediciones más de su famoso e influyente libro, y no dudó en firmar la portada de los mismos a partir de la segunda. La sexta, publicada en 1826, casi treinta años después de la primera, contenía muchos más datos, argumentos y cálculos para fundamentar su teoría y predicciones, y para responder a las críticas que las primeras habían generado.

Según los datos y el modelo que manejó Malthus la humanidad habría debido perecer víctima de esa crisis de hambruna derivada del desequilibrio población/recursos en 1880.

Estamos en 2018, somos ya siete mil millones, y seguimos dando guerra. Por tanto, sobresimplificando, podríamos decir que Malthus se equivocó.

Sin embargo los estudiosos del tema no se ponen del todo de acuerdo y hay opiniones variadas y matizadas sobre el asunto. Estos son algunos argumentos:

El cataclismo global anunciado por Malthus no se ha producido, pero sí que a lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a epidemias, guerras, crisis que han diezmado sustancialmente su población, en una sucesión de crisis y apocalipsis a menor escala. Eso nos habría permitido superar la barrera imaginaria de 1880.

Además, el humano fue capaz de realizar la gran revolución industrial con la que Malthus no contaba y que permitió aumentar sustancialmente su capacidad de crear recursos. El avance de la Ciencia, y de la Medicina en particular, han dotado además al humano de herramientas impensables en la época para superar el maleficio de 1880.

Además, a medida que nuestra sociedad ha avanzado, el humano ha perdido interés en la reproducción, lo cual ha producido una sensible bajada de la tasa de natalidad,

Pero los expertos advierten: No hay espacio en este planeta de dimensiones finitas para una población humana que aumente sin cesar. Por tanto, si bien 1880 resultó ser prematuro, el umbral de Malthus podría en efecto existir.

Es llamativo que el célebre astrofísico recientemente desaparecido Stephen Hawking nos advirtiera: A este paso la humanidad no tendrá espacio en este planeta en cien años y tendrá que conquistar otros nuevos. Parece ciencia ficción, ¿no? Seguro además que los billetes con destino a esos nuevos destinos saldrán carísimos incluso en las versiones low cost con poco espacio para las piernas.

El apocalipsis se ha anunciado en frecuentes ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Es lógico que así se haga, en particular abusando de una visión religiosa del mundo, pues, al fin y al cabo, si el universo lo creó un ser supremo, muy bien podría decidir acabar con su obra, como cuando los niños deciden destruir el castillo de arena que tanto les costó levantar en la orilla, sabedores de todos modos que nunca sobreviviría a la marea.

Seguimos por tanto atrapados en la trampa de Malthus, y persiste la lucha de los humanos por unos recursos que hoy son bastante abundantes pero que están mal, muy mal distribuidos y repartidos.

A pesar de ello, hay margen para el optimismo global, pues son pocos los lugares del mundo donde se vive peor que hace cien años. Si pudiésemos por ejemplo hablar con nuestros bisabuelos, ellos nos lo confirmarían. Pero esa mejoría global es compatible con el drama y el sufrimiento de muchos de los individuos de nuestra especie, que han de luchar por una vida digna, hecho este ante el que no acabamos de reaccionar.

En nuestra calidad de ciudadanos europeos, pues ahora ya Europa empieza en Gibraltar y no en los Pirineos, tenemos cuando menos derecho a opinar cuando no la obligación de actuar.

No estaría mal, ahora que vamos a desenterrar al Generalísimo, que resucitáramos a Malthus, al menos por un año, para que escribiera la séptima edición de su libro. Aunque se vería obligado de recalcular la fecha de la crisis definitiva, casi con certeza, se reafirmaría en lo esencial de su teoría. Tal vez eso ayudaría a que abriésemos los ojos, escapando momentáneamente de la rutina que nos anestesia.

El artículo original fue publicado en el diario DEIA el 28 de septiembre de 2018 y puede descargarse desde este enlace, o en PDF desde aquí.