Vivimos, como en la juventud, épocas apasionantes pero un tanto alocadas y desordenadas, con más dudas que certitudes.

Creíamos vivir en una sociedad occidental madura, segura, estable, con valores bien asentados y estructuras y modos de funcionamiento durables. Pensábamos que el devenir de las próximas décadas estaba escrito desde hacía tiempo. Que, en tanto que ciudadanos del sur de Europa, seguiríamos gozando de las ventajas de un clima templado, una dieta mediterránea y una cultura de fuerte influencia latina, a la vez que avanzaríamos hacia una sociedad con los niveles de vida de las del norte, sin más, espontáneamente, por el mero paso del tiempo, como si un imán infinito nos fuese a seguir atrayendo hacia el bienestar, como en décadas anteriores.

Y, repentinamente, desde que la ola de la crisis bañó la economía, resulta que, casi todo, no sólo es cuestionable, sino sistemáticamente cuestionado, de manera explícita y osada.

Por si no fuese poco, el orden y la seguridad se ven amenazados de manera inesperada, a través de nuevas formas de violencia, que hacen que nadie pueda sentirse seguro, ya sea por poder estar en manos de un loco en un avión o ser víctima de brutales atentados cometidos en nombre de la interpretación más extrema de una de las más grandes y tradicionales religiones y civilizaciones.

Y, a pesar de la repulsa unánime y simultánea que estos, cada vez más frecuentes, actos de nueva violencia, suscitan, Europa se resiente, al sentirse inesperadamente amenazada sin estar preparada.

Una y otra vez la realidad supera la ficción con creces, recordándonos que nada puede darse por definitivo, que todos los procesos han de ser revisados, una y otra vez, que en materia de multiculturalidad e integración social aún tenemos mucha tarea por delante. Se trata de una cuestión de calado histórico que necesita de una reflexión y un proceso de educación y reeducación profundo, de modo que asumamos que, a partir de ahora, también aquí, viviremos gente de orígenes, colores y religiones diversas, sin que por eso quepa distinción en lo que a derechos fundamentales se refiere.

En Euskadi vivimos aún en un paraíso en esta materia pero eso no quiere necesariamente decir que tengamos las cosas más claras sino, simplemente, que los problemas no han llegado aún a la superficie del día a día del roce social.

Ante escenarios tan complejos nos puede con frecuencia la tentación de legislar sobre la marcha, para ir taponando las vías de agua. Fronteras que se cierran, vallas que crecen en altura, condenas más duras,…

Los medios de comunicación más sensacionalistas contribuyen también a ello, enfocando intensamente el interés en temas muy concretos durante unos días, para luego olvidarlos y pasar al siguiente.

No nos damos tiempo para abordar el meollo de los asuntos, y nos contentamos con tratar precipitadamente los síntomas.

Qué duda cabe, nuestra sociedad no sanará si no aplaude su diversidad y se hace más porosa. La clave reside en una equilibrada receta que combine leyes y esfuerzos educativos.

Estas difíciles cuestiones afectan de lleno al concepto de “derecho”, palabra clave que sirve para denominar, identificar y simbolizar al tipo de organización social del que nos hemos dotado: Estado de Derecho.

Y es precisamente en el fundamental ámbito de la Justicia en el que a veces las aguas bajan más revueltas, no sólo por lo complejo que es legislar y hacerlo bien, sin prisas ni oportunismo, sino por la ausencia de suficiente respeto a la independencia del poder judicial.

Simultáneamente, las esforzadas voces de los Defensores del Pueblo se dispersan con frecuencia con escaso eco. Poco pueden hacer frente a quienes no dudan en saltarse la mediana desde el poder.

Parece pues pertinente un análisis riguroso, alejado del rifirrafe cotidiano, que ayude a entender lo que nos está pasando en un ámbito tan fundamental como es garantizar una justicia equilibrada y eficaz, administrada con agilidad.

Y en las raíces de esa reflexión nos topamos con Grecia, en su versión más antigua, la de hace dos mil quinientos años, en la que se establecieron los cimientos de nuestra civilización.

Hoy Grecia ocupa la actualidad por el pulso que su nuevo ejecutivo planteó a la Troika en relación a su rescate. Lejos queda la Grecia antigua que fue un jardín, una fiesta para el conocimiento y la creatividad, aunque eso no le libró de tener que gestionar sus propias contradicciones. Algunas fueron adecuadamente solventadas pero hay otras que hemos arrastrado hasta hoy, y en ellas seguimos varados. Una de ellas es la de la justicia justa.

Fue en aquél festín del conocimiento en el que Pitágoras, al frente de su escuela, se propuso el noble objetivo de medir y cuantificar la naturaleza a través de los números racionales. Pero pronto descubrió que la misión era imposible pues ya en la diagonal de un cuadrado de lado unidad se ocultaba la raíz cuadrada de dos, número irracional donde los haya. Lo mismo pasó con la circunferencia, cuyo perímetro es dos veces pi, otro de los irracionales más sobresalientes. Fue grande el susto, sí, pues el proyecto “matema” (“lo que se puede conocer”, en griego), había hecho agua en las dos figuras geométricas aparentemente más simples.

Pero, a pesar de ello, el camino de la razón que ellos emprendieron, como complemento del de la fe, ya no tenía vuelta atrás.

Así, la Lógica y la Filosofía se fueron desarrollando para pavimentar el edificio intelectual y cerrar, una tras otra, las fisuras con la que el conocimiento se topaba.

Una de las más grandes aportaciones de la época consistió en enfatizar que la moral y el derecho deben estar también inspirados en las Matemáticas, en la Ciencia. Posiblemente los sabios de la época no habrían entendido las categorías que hoy dividen las Ciencias con calificativos como Sociales o Experimentales.

Ellos sabían que repartir una herencia o un trozo de tierra de manera equitativa necesitaba de la operación de la división, de Geometría.

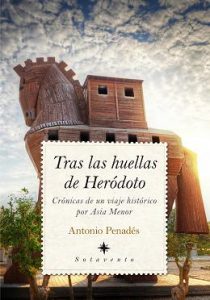

“Tras las Huellas de Heródoto” es un entretenido libro de viajes por Asia Menor que describe el impresionante legado de los griegos antiguos, clave para comprender nuestra civilización actual.

Nuestros ancestros griegos entendieron que una sociedad justa debía tener fundamentos científicos, lógicos y claros. El esfuerzo que se realizó entonces, hace dos mil quinientos años, cien generaciones atrás, fue impresionante. Y en la historia épica de aquella época surgen los nombres de no pocos héroes.

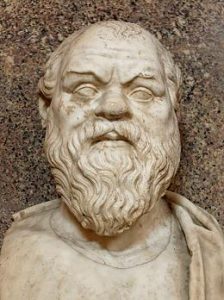

Sócrates, por ejemplo, nos dejó enseñanzas que con frecuencia se nos olvidan, lo cual explica en parte cierto desconcierto social hoy. Fue él quien propuso el triple filtro que debía erigirse en dique del mal social de la maledicencia.

Es sencillo y de una lógica aplastante: “Si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo?“

Pero, paradójicamente, ni esa ni las demás grandes contribuciones de Sócrates a la Filosofía y al Derecho le libraron de ser condenado a muerte por un tribunal popular. Las razones, lejos de estar claras, apuntan más bien a las rencillas e envidias propias de espíritus mezquinos que habitaban en demasía una civilización ya un tanto fatigada.

La justicia de Sócrates se topó con la dificultad que quien debía impartirla era el humano. Sin duda los ordenadores de hoy lo habrían hecho de manera más rigurosa.

Y Sócrates fue condenado a muerte, sí.

Detalle de “La Muerte de Sócrates”. Jacques Louis David. Necoclasicismo francés. Oleo sobre lienzo. Metropolitan Museum of Art. 1787.

Firme defensor como era de la Justicia, a cuyos fundamentos tanto había contribuido, aceptó la sentencia y bebió voluntariamente la cicuta que acabó con su vida.

Desde entonces, dejando de lado el rigor de la lógica y la justicia, hemos dado la espalda a nuestros Sócrates. La cicuta ha desaparecido de nuestro menú pero los procedimientos de eliminación son igualmente eficaces.

Necesitamos una Justicia equilibrada, racional, independiente, ágil y con recursos.

Estamos a tiempo de recuperar el legado de la antigua Grecia incrustando en él lo que dos mil quinientos años de praxis nos han enseñado. Pero no será fácil desterrar las malas prácticas, pues no hemos aún asumido siquiera el triple filtro de Sócrates.

La versión digital de este texto, sin el contenido multimedia, publicada originalmente en DEIA puede leerse en este enlace. Un PDF del original en papel es descargable desde aquí.