Una de las tareas más difíciles que en la vida se nos plantea, sí o sí, es la de elegir entre esperar o actuar.

Una de las tareas más difíciles que en la vida se nos plantea, sí o sí, es la de elegir entre esperar o actuar.

Para tranquilidad de todos conviene señalar que se trata de una cuestión para la que no hay una respuesta única, lo cual, por otra parte, no hace las cosas más fáciles, sino todo lo contrario.

Tener que optar entre la multiplicidad de opciones que van desde la pasividad más absoluta hasta la acción despechada y desesperada, entraña necesariamente el “embarras du choix”, la angustia de tener que elegir.

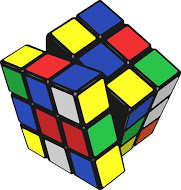

Hace poco el cubo de Rubik cumplía cuarenta años. Más de uno se dirá “¡Cuarenta años ya!”. Estos se pueden tranquilizar a sabiendas de que, posiblemente, sus recuerdos se remonten más bien a hace apenas treinta, cuando este rompecabezas mecánico se empezó a comercializar y exportar.

Este cubo mágico es un buen ejemplo del eterno dilema. Hay quien decidió actuar y jugar y entre ellos quienes abandonaron frustrados, los más, y los que pudieron resolverlo, los menos.

Hay muchísimas posibles soluciones para el cubo con el simple objetivo que todo el mundo entiende: ¡cada cara de un solo color! Pero ninguna de ellas es fácil de descubrir y construir con las manos. A pesar de ello, los más diestros lo consiguen hoy en menos de diez segundos.

Hay muchísimas posibles soluciones para el cubo con el simple objetivo que todo el mundo entiende: ¡cada cara de un solo color! Pero ninguna de ellas es fácil de descubrir y construir con las manos. A pesar de ello, los más diestros lo consiguen hoy en menos de diez segundos.

Por increíble que parezca, sí, hay quien hoy puede resolver el cubo de Rubik a la vez que Usain Bolt corre los 100 metros. Dos proezas en las que hay aún margen de ligerísima mejora, pero sólo al alcance de unos poquísimos individuos sobre el planeta.

Ante ese laberinto colorido que Rubik puso en nuestras manos, los más nos contentamos con esperar, con contemplar el cubo, sin actuar, por falta de motivación, de necesidad, o tal vez por insuficiente confianza en nuestra capacidad para resolverlo.

Más allá de estos ejemplos, que podrían considerarse meros juegos o divertimentos, actuar o esperar ha sido un dilema que siempre ha perseguido a los humanos.

Al niño que se asusta con el ladrido de un perro se le dice que no corra. Pero no todos consiguen hacerlo en esas situaciones que rayan el pánico. ¿Por qué el instinto nos emite la clara señal de actuar, de correr, de escapar si, dicen, es mejor no hacerlo y esperar a que el cachorro se relaje?

Y es que los humanos estamos programados para actuar, para reaccionar, en muchas situaciones en las que sería mejor no hacerlo. Es por eso, por ejemplo, que los coches modernos están dotados de mecanismos de regulación como el ABS, que evita que el conductor se pase de frenada a sabiendas de que, a partir de un cierto umbral, el mecanismo pierde eficacia y desestabiliza el vehículo. Por ello, los ingenieros de la automoción han tenido que sustituir a los conductores humanos por un mecanismo de regulación automático, un mini-robot, que evite el riesgo que entraña nuestra torpeza de humanos que nos empuja con demasiada frecuencia a sobreactuar.

Y es que, en efecto, es fácil equivocarse en situaciones de emergencia. De ahí que profesiones como la de los bomberos o pilotos de avión necesiten de un duro entrenamiento y aprendizaje. Se trata de enseñar al cerebro a no actuar instintivamente, a saber esperar a que se dé un escenario más favorable, reteniendo la ansiedad.

Y es que, en efecto, es fácil equivocarse en situaciones de emergencia. De ahí que profesiones como la de los bomberos o pilotos de avión necesiten de un duro entrenamiento y aprendizaje. Se trata de enseñar al cerebro a no actuar instintivamente, a saber esperar a que se dé un escenario más favorable, reteniendo la ansiedad.

Los medios de comunicación que dan cuenta a diario de los ires y venires de los personajes públicos y famosos narran con frecuencia anécdotas que muestran lo difícil que resulta no actuar. Lo vemos en las campañas electorales: Algunos candidatos se pasan de frenada o de pisada de acelerador por mucho que sean asesorados por expertos sociólogos y comunicadores.

Discernir entre actuación y espera no es solo un dilema de lo cotidiano sino que ha constituido un tema sobre el que se ha reflexionado sin cesar y para el que se han acuñado un sinfín de frases filosóficas, unas más afortunadas que otras.

Rabindranath Tagore http://www.biographyonline.net

Inolvidable por ejemplo aquella del sabio hindú Rabindranath Tagore (1861-1941) que pedía al Señor sabiduría para discernir entre lo que podemos cambiar y lo que no, valentía para hacerlo cuando es posible, y serenidad para aceptar lo inmutable.

Y la cuestión radica precisamente en discernir en dónde poner la raya entre esperar y actuar.

La naturaleza lo hace automáticamente en muchos ámbitos y así el sol dibuja en el suelo la línea que separa la luz de la sombra, el mar la línea de flotación en el casco del navío, la permuta entre la noche y el día o la muda de estación.

Del mismo modo, en lo cotidiano discernimos también, casi siempre, automáticamente, sin pensarlo. Un día normal es el cúmulo de un sinfín de instantes en los que alternamos esperas y acciones, asistidos inadvertidamente de mecanismos externos y reglas aprendidas que limitan el margen de error. Nos guiamos por el color del semáforo para cruzar la calle o no hacerlo, del reloj para salir de casa a determinada hora o esperar, del cuentakilómetros para acelerar o frenar…

Hay sin embargo ámbitos más transcendentales en los que el discernir es más difícil. Ante la duda hay quien prefiere esperar siempre, o casi. Así algunos estudian eternamente sin nunca acabar la carrera, revisan el manuscrito una y otra vez sin nunca concluir el libro, u optan, sin nunca elegir, por la soltería.

Y la cuestión adquiere relevancia también en las relaciones sociales y laborales. La famosa novela “La bella del señor”, nos habla de un funcionario que, en el trabajo, sistemáticamente, nunca actuaba. Apilaba las carpetas de asuntos pendientes sobre su mesa según iban llegando. Poco a poco las más antiguas iban quedando abajo, ocultas, tapadas por las más recientes y, a medida que la pila iba creciendo, archivaba las más viejas en cajones. De este modo el funcionario consiguió hacer una carrera brillante basada en la simple observación de que había dos tipos de asuntos. Los poco relevantes que eran mayoría, y los importantes, muy escasos. Había descubierto también que no necesitaba tratar de discernir entre ambas categorías, ni intentar gestionar los asuntos relevantes pues de ese modo no corría el riesgo de cometer errores. Los asuntos poco importantes, por su intranscendencia, acababan olvidados con último destino una papelera y los realmente relevantes siempre eran reclamados por algún superior que, ante la urgencia, decidía gestionarlo en persona.

Hoy, afortunadamente, es cada vez mayor el compromiso en la función pública, y este tipo de actitud, que caricaturalmente narra Albert Cohen en su novela, tiene cada vez menos espacio.

Hoy, afortunadamente, es cada vez mayor el compromiso en la función pública, y este tipo de actitud, que caricaturalmente narra Albert Cohen en su novela, tiene cada vez menos espacio.

Hemos cruzado el ecuador del 2015. Parece que estamos en tiempos de espera, confiando que los vientos de crisis cambien de rumbo. De hecho, empieza a ser así. Hemos llegado al fondo y queda ahora la tarea de volver a emerger en superficie, con vitalidad.

Pero, a la vez, el mundo se agita impaciente. No todos están dispuestos a esperar pasivamente a que todo vuelva a ser como antes y se reivindican cambios en un modo de organización económico-social que, a día de hoy, no es ni justo, ni durable, ni sostenible sobre el planeta. Tal vez sea el momento de asumir ciertos niveles de riesgo para reforzar un modelo propio.

Hay quien dice que la prudencia es de sabios pero hay también quien se impacienta y advierte de que un exceso de la misma puede conducir a la antesala de la decadencia.

Difícil juzgar. Se sabrá a toro pasado, cuando será objeto de análisis, debate y explicaciones a posteriori. Para entonces otra página de la historia estará escrita.

Mientras, seguiremos en ese discernir constante del día a día que constituye un ejercicio extremadamente estimulante, unas veces lúdico, otras, más transcendental.

El artículo original fue publicado en Deia el 21 de agosto de 2015 y puede leerse aquí. La versión digital del mismo se puede consultar en este enlace.