En mi adolescencia el humor y los chistes que practicábamos en Eibar era un poco gamberros pero a la vez sencillos e ingenuos. Nuestras carcajadas siempre rompían en un “aterpe”, bajo alguna marquesina, portal o balcón, pues en la época llovía casi siempre. Todavía no nos habían hablado del cambio climático, como tampoco sabíamos del SIDA o de Internet. Eran los años del tránsito de la década de los setenta a la de los ochenta.

En mi adolescencia el humor y los chistes que practicábamos en Eibar era un poco gamberros pero a la vez sencillos e ingenuos. Nuestras carcajadas siempre rompían en un “aterpe”, bajo alguna marquesina, portal o balcón, pues en la época llovía casi siempre. Todavía no nos habían hablado del cambio climático, como tampoco sabíamos del SIDA o de Internet. Eran los años del tránsito de la década de los setenta a la de los ochenta.

De mi época posterior de estudios en Paris no recuerdo ningún chiste. No sé si es que los franceses no los cuentan o que nosotros estábamos a otras cosas: la tesis doctoral y todas aquellas ideas sobre cómo íbamos a cambiar radicalmente el mundo.

Cuando llegué a Madrid, ya como profesor, los chistes me resultaban complicados y a veces un poco explícitos. Sólo me acuerdo de uno. “Un periodista occidental consigue entrevistar a un monarca dictador de un país asiático y le pregunta. Su majestad, ¿en su país hay elecciones? Y el rey-dictador le responde: Sí, por supuesto, todas las noches”. El chiste tiene doble lectura. La primera es el evidente cambio de significado que se produce al transmutar una “l” por una “r”, cosa por otra parte no tan difícil por el modo en que algunos asiáticos pronuncian nuestros fonemas. La segunda, es que no hace falta ser un gran hombre para ser un cruel dictador. En Euskadi y en España sabemos de eso y todavía desconocemos a cuantas generaciones más alcanzarán los efectos secundarios. ¿O acaso el modo atolondrado en que estamos viviendo la crisis económica no es un rebote de una cultura que se instauró durante aquellas cuatro décadas de Nodo en blanco y negro, o del espejismo que produjo su final que casi todos vivimos con tanta (¿excesiva?) euforia?

Pero el baile de una letra por otra puede producir estragos en cualquier lengua. Hace poco un colega de Toulouse (Francia) me recordó la anécdota del alto representante institucional que acudió a su Universidad a la entrega del “Premio Fermat” que cada dos años conceden a uno o dos jóvenes matemáticos. Sí, el premio es en memoria de Pierre de Fermat (1601-1665), jurista y matemático. Junto con Descartes, sin duda alguna, uno de los más importantes matemáticos de la primera mitad del siglo XVII.

Pero el baile de una letra por otra puede producir estragos en cualquier lengua. Hace poco un colega de Toulouse (Francia) me recordó la anécdota del alto representante institucional que acudió a su Universidad a la entrega del “Premio Fermat” que cada dos años conceden a uno o dos jóvenes matemáticos. Sí, el premio es en memoria de Pierre de Fermat (1601-1665), jurista y matemático. Junto con Descartes, sin duda alguna, uno de los más importantes matemáticos de la primera mitad del siglo XVII.

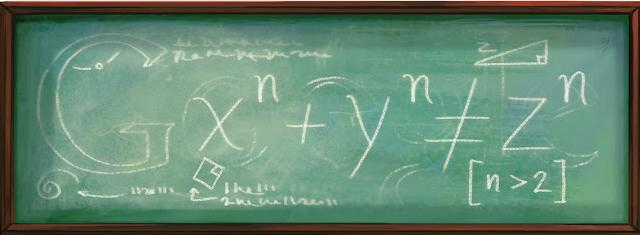

Nosotros lo conocemos por un problema que enunció pero que no resolvió y que se denominó la “Conjetura de Fermat” y que tardó más de 350 años en ser demostrada afirmativamente en 1995 por Andrew Wiles, ayudado por Richard L. Taylor.

Fermat, que tenía la mala costumbre de escribir en los márgenes de los libros, en aquella ocasión hizo el siguiente apunte: “Es imposible encontrar la forma de convertir cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de la misma clase. He descubierto para el hecho una demostración excelente. Pero este margen es demasiado pequeño para que quepa en él.” Una vez en el metro de Paris vi que alguien había escrito en una pared, seguro que con sorna: “Acabo de demostrar el Teorema de Fermat pero no me da tiempo de escribir la prueba pues llega mi metro…” En fin, que Fermat nos dió trabajo para casi cuatro siglos. El político que venía a la entrega del premio en Toulouse no pudo más que aludir a la famosa “conjetura” y lo hizo en su discurso de manera reiterada, pero con la mala fortuna de equivocarse sistemáticamente usando la palabra “coyuntura”. Obviamente, los políticos están más habituados a las coyunturas que a las conjeturas y en su descargo hay que decir que, en francés, ambas palabras se parecen: “conjoncture” y “conjecture”.

Lo mismo pasa en euskera donde “urre” significa “oro” y “urri” “escaso” de modo que “urrea urri” podría muy bien servir para todos aquellos que han vuelto de las últimas olimpiadas escasos de medallas de oro tan difíciles de conseguir.

En estos días conocíamos los resultados de la célebre clasificación de Shanghái de las Universidades. Ninguna novedad en las primeras 50, tampoco entre las primeras cinco: Harvard, Stanford, MIT, California-Berkeley y Cambridge. Cuatro de ellas en EEUU y una en el Reino Unido. Nada que decir. Una de las novedades de los resultados de este año es que nuestra Universidad, la UPV-EHU, figura en el meritorio grupo de universidades entre las posiciones 301 y 400. Honrosa posición, en efecto, habida cuenta de que no hay ninguna institución española entre las 200 primeras.

Toda clasificación es discutible. Esta intenta medir y ordenar la excelencia de las instituciones académicas, de sus profesores, por sus realizaciones, reconocimientos, premios, y su desempeño docente. Con el tiempo, desde que se publicara por primera vez en 2003, ha ido ganando influencia. A ello, sin duda alguna, han contribuido la estabilidad que muestran año tras año estas estadísticas junto con el indiscutible acierto a la hora de identificar a las mejores. Por ejemplo del 2003 al 2012 el único cambio en las cinco primeras es que, si bien entonces era el Instituto Tecnológico de California, CALTECH, quien ocupaba el tercer lugar, ahora es el MIT de Massachusetts quien lo hace.

Pero, ¿qué es la excelencia? Según el diccionario de la RAE “Excelencia es la superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo.” Según la Wikipedia, menos validada pero también fiable en esta ocasión: “Excelencia es un talento o cualidad de lo que es extraordinariamente bueno y también de lo que excede las normas ordinarias”. Excelente es pues la institución que sabe adaptarse para acoger a individuos excelentes. Pero la transmutación de la “l”, esta vez por la “d”, hace que la excelencia se transforme en excedencia, un estado habitual también en nuestras Universidades al que se acogen quienes deciden quedarse fuera, en muchas ocasiones al haber encontrado mejores nichos para cultivar dicha excelencia. Ya lo apunta la definición de Wikipedia al indicar que excelente es lo que puede exceder.

Pero, ¿qué es la excelencia? Según el diccionario de la RAE “Excelencia es la superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo.” Según la Wikipedia, menos validada pero también fiable en esta ocasión: “Excelencia es un talento o cualidad de lo que es extraordinariamente bueno y también de lo que excede las normas ordinarias”. Excelente es pues la institución que sabe adaptarse para acoger a individuos excelentes. Pero la transmutación de la “l”, esta vez por la “d”, hace que la excelencia se transforme en excedencia, un estado habitual también en nuestras Universidades al que se acogen quienes deciden quedarse fuera, en muchas ocasiones al haber encontrado mejores nichos para cultivar dicha excelencia. Ya lo apunta la definición de Wikipedia al indicar que excelente es lo que puede exceder.

La cuestión es sumamente delicada pues se trata de delimitar con una línea invisible esa frontera subjetiva entre lo que es excelente y lo que, simplemente, excede o sobra. En el medio-largo plazo el modo en que se gestiona esa sutil cuestión en el día a día, en cada ámbito de acción y gobernanza, se refleja en clasificaciones como las de Shanghai. Nuestras instituciones, por su modo de gobierno, donde pesan más las mayorías que las singularidades, no se ven pues beneficiadas por estos rankings.

A los vascos no nos debería hacer falta ver dónde estamos en esas clasificaciones (aunque nos sintamos orgullosos de que vernos reconocidos en ellas) para saber que somos demasiado pocos para prescindir de los mejores. ¿Cuánto tiempo llevamos haciéndolo?

Artículo publicado en Deia el 05 de Octubre de 2012.

Puede descargarse en versión JPG en este enlace.