Por fin vivimos en un clima social comparable al de cualquier otra región de Europa. Ya casi nadie necesita guardaespaldas, mirar bajo su coche o temer que sus hijos vayan a ser enterrados en cal. Hemos alcanzado la normalidad que, como la piel adulta, está llena de cicatrices.

Alcanzada esa incipiente e incompleta serenidad, ahora nos toca ser ejemplares en solidaridad con los que más han perdido, procurando que los tejidos bajo los visibles puntos de sutura se reparen. Llevará tiempo, mucho tiempo… A su vez, deberemos reivindicar que se haga justicia y que esta apunte a una pronta y plena reconciliación, que es mucho más fácil de pedir para los que menos hemos perdido en el trance.

Pero la vida sigue y pocos tenemos tiempo y sensibilidad para mantener el pasado en el retrovisor interno del recuerdo, para contribuir a hacer justicia o reconfortar a quienes han sufrido y sufren. Casi siempre hay algo que atrae nuestra atención más que las grandes tareas colectivas pendientes. Vivimos rodeados de faros que compiten por cegarnos, atrayendo nuestra mirada para que no podamos contemplar la bóveda celeste en su integridad, en la noche oscura, pues con más perspectiva y clarividencia seríamos más exigentes.

Seguimos siendo la región próspera de Europa que éramos y, además, ahora en paz. Ya no tensionamos ningún mapa y eso se agradece por nuestros vecinos en tiempos en los que la geopolítica ya tiene suficientes problemas.

Como reflejo de esa normalidad, tenemos gobiernos locales estables, fruto de pactos durables, que garantizan con creces las mayorías necesarias en los temas críticos.

Además, poco a poco vamos saliendo de la crisis. Pero la larga travesía del túnel ha hecho que tomemos conciencia de que será difícil mantener el estado del bienestar tal y como lo hemos conocido, manteniendo todas sus variables vitales al mismo nivel: empleo, protección social, pensiones, salud, educación, infraestructuras…

Además, poco a poco vamos saliendo de la crisis. Pero la larga travesía del túnel ha hecho que tomemos conciencia de que será difícil mantener el estado del bienestar tal y como lo hemos conocido, manteniendo todas sus variables vitales al mismo nivel: empleo, protección social, pensiones, salud, educación, infraestructuras…

Pero no percibimos riesgos a corto plazo…

Basta echar la vista unas cuantas décadas atrás para darnos cuenta de cuánto han mejorado nuestras ciudades y respirar una bocanada de optimismo.

Todo ello contribuye a que vivamos en un cierto placentero despiste. No tenemos claro qué es lo que ahora toca reivindicar. ¿Cuáles son los eslóganes de actualidad?

Recientemente, supimos que el pacto del Parlamento de Madrid para los Presupuestos del Estado 2017 prevé, entre otras muchas cosas, la devolución a nuestro patrimonio de la cala de Lemoiz.

Vivimos en una época de paradojas. Hace cuarenta años, aquel rincón generó una movilización popular sin precedentes que, desafortunadamente, no bastó por sí sola para parar un proyecto que sólo la ley de la fuerza enterró definitivamente. Tras cuarenta años de permanecer cautiva y cubierta de hormigón, ahora se nos anuncia la devolución de la cala sin siquiera haberla reivindicado. ¡Inesperadamente bienvenida sea!

Pero, claro, no se nos devolverá en su estado natural, como era antes de que fuera elegida como sorprendente destino de una central nuclear a las afueras de Bilbao. Las devoluciones casi siempre son así; las transacciones temporales dejan traza. Lo que se devuelve, con frecuencia, no es más que un espectro de lo que previamente se prestó o hurtó.

Los primeros cuarenta años de democracia han supuesto una gran lección de realismo. Hemos aprendido que los sueños son difíciles de alcanzar y por eso pertenecen al ámbito de lo onírico, pero también que, con perseverancia, se pueden conseguir muchas cosas, incluso rescatar Lemoiz.

Este es un buen ejemplo de que en esta época de aparente ausencia de pulso reivindicativo, debemos recordarnos a nosotros mismos que hay cosas que aún debemos reclamar y exigir.

Hay consenso sobre algunas reivindicaciones: que no se atropelle a los ciclistas en la carretera, que el maltrato de género, de los niños y en general de los más frágiles, sea evitado antes y no después de que la tragedia ocurra. Pero nos gustaría reivindicar más… “Nada se puede hacer contra la globalización, la deslocalización de las empresas o, simplemente, contra el poder del Poder”, se nos dice con frecuencia. Y contemplamos la escena entre aturdidos y atónitos. ¿Será cierto que no se puede hacer nada?

Todo permitía un análisis más simple cuando el poder lo ostentaba un tirano ilegítimo y sin carisma. Ahora nada admite diagnósticos sintéticos en blanco y negro y la variedad y cantidad de tonalidades de grises posibles hace que abandonemos el empeño con demasiada facilidad. La realidad se ha vuelto difusa y es difícil de retratar.

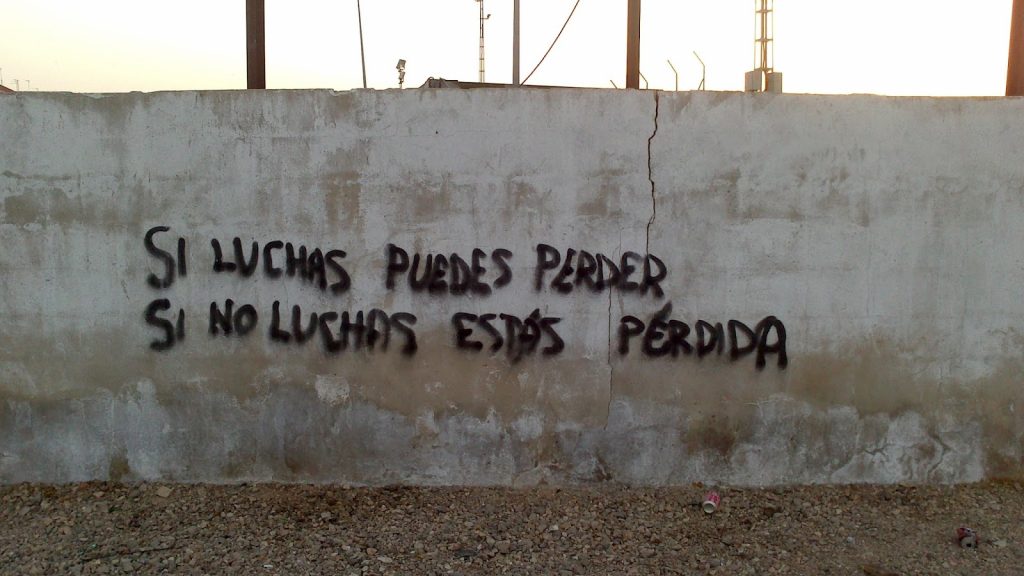

Antes, de madrugada, a modo de reivindicación, se podía pintar un lema en la fachada de la iglesia, del ayuntamiento, o en un muro abandonado. Y, aún estando prohibidas, las pintadas podían leerse largo tiempo hasta que la humedad y el moho deshacían los trazos. Hoy, sin embargo, los ciudadanos toleramos mal que se emborronen las fachadas. Los muros de las redes sociales han ocupado ahora aquel espacio. Las pintadas allí son mucho más frecuentes y menos riesgosas, pero también más efímeras y furtivas y solo unas pocas consiguen el impacto que merecen.

Las cosas han cambiado tanto, hemos asumido tan profundamente que casi nada puede transformarse, que experimentamos la necesidad de manifestarnos sobre todo para despertar nuestra propia conciencia aletargada. Nos intentamos organizar en asociaciones cívicas con fines diversos, pero sobre todo para ahuyentar el laisser faire. Corremos la Korrika, por ejemplo, para recordarnos a nosotros mismos que la mayor amenaza del euskara hoy es su no utilización por parte de quienes somos conocedores y portadores de la lengua.

La política se ha profesionalizado y la labor de los políticos ya no es la de perseguir proyectos idealistas, sino algo tan sencillo y complejo a la vez como intentar dar a la ciudadanía estabilidad y bienestar, que no es poco, para que esta, a su vez, sepa valorar positivamente su contribución y lo reconozca con su voto en la siguiente contienda electoral.

Parece lógico que así sea. Pero en ese ejercicio de realismo nos vamos quedando sin lemas que reivindicar. El individuo, en esta era de lo digital, corre el riesgo de convertirse en un merodeador social.

Seguimos necesitando sueños por los que trabajar con la pasión de antaño, de manera colectiva, aunque sólo sea para volver a creer que las cosas pueden ser de un modo ligeramente distinto al que marca el guión. Y no hay que ir muy lejos para encontrar algunas tareas que esperan impacientes nuestra atención.

Seguimos necesitando sueños por los que trabajar con la pasión de antaño, de manera colectiva, aunque sólo sea para volver a creer que las cosas pueden ser de un modo ligeramente distinto al que marca el guión. Y no hay que ir muy lejos para encontrar algunas tareas que esperan impacientes nuestra atención.

Tenemos pendiente, por ejemplo, una justicia más rápida, independiente y justa en definitiva, más igual para todos, que dependa menos de los recursos disponibles a la hora de defender derechos fundamentales, y menos titubeante a la hora de punir lo que a ojos de todos es sancionable. Tal vez sean ya los años, los mismos que arrugan nuestra epidermis de manera visible, los que nos hacen sentir pánico ante la idea de que uno de nuestros hijos pueda perder la vida en una algarada callejera de reivindicación, fútbol y hormonas juveniles o una de nuestras hijas pueda ser víctima de un novio patológicamente celoso.

Como ciudadanos que somos, ahora ya definitivamente europeos, sentimos que la injusticia es doble cuando se camufla tras los dobleces de los tejidos del poder, y cuádruple cuando se ceba con los que aún tienen una vida entera por delante.

Sería legítimo pedir que Lemoiz se nos devuelva como era antes, con sus pozos, su arena y sus rocas. Ya sabemos que eso no será posible. El nuevo proyecto de revitalizar el área construyendo una piscifactoría parece una idea razonable que a muchos ciudadanos ni se nos había pasado por la cabeza. Sería aceptable que para la larga lista de injusticias pendientes se encontrasen soluciones de compromiso semejantes.

Pero, mientras eso ocurre, para que eso acontezca, conviene ahuyentar el hastío y seguir reivindicando que vuelvan de una vez los karramarros y las kiskillas.

El artículo original fue publicado en el Diario DEIA el 30 de noviembre de 2017 y puede descargarse en PDF desde este enlace.