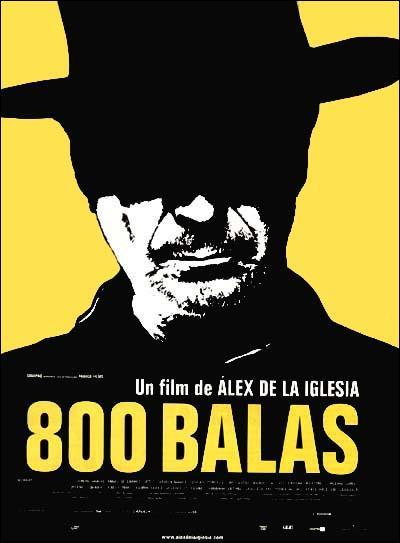

Marmitako western fue el calificativo que el genial director bilbaíno Alex de la Iglesia acuñó para su inolvidable película “800 balas” (2002); un homenaje al género del spaghetti western que, empleando los escenarios y estudios del lunático desierto de Tabernas en Almería, recreó en el sur de Europa el ambiente de las míticas películas del Oeste americano.

Si bien es discutible que el marmitako desempeñe en nuestra cocina y costumbres culinarias el papel de los espaguetis en la italiana, la singular obra de nuestro cineasta merecía un calificativo distintivo y marmitako western proporcionaba una marca de fusión adecuada.

La película narra la historia de un grupo de actores secundarios que se vieron obligados a reinventarse, al encontrarse en el paro, tras haber trabajado toda la vida de dobles en películas de este género, una vez este decayó. Para ello, reciclaron los escenarios en desuso de un viejo poblado abandonado construido para que Sergio Leone grabara en su época más productiva. Y, echando mano de los típicos decorados de los poblados del viejo Oeste cinematográfico, crearon un pequeño parque temático para atraer a los turistas llegados a esa hermosa región almeriense y deleitarlos con una recreación de las habituales y recurrentes escenas de aquellos largometrajes: las juergas y peleas del Saloon, los duelos y tiroteos, la siempre insuficiente acción del sheriff para mantener la ley y el orden, etc.

Aunque la pieza sirvió para acuñar legítimamente el término de marmitako western, en honor a los orígenes de su director, sus áridos paisajes no podrían haber sido propios de esta tierra. La historia, sin embargo, es trasladable a cualquier región donde una actividad económica tradicional e importante muere, dejando en la cuneta a un buen puñado de trabajadores y familias.

«800 balas» es la historia de una reconversión en toda regla, que muestra también el lado humano de la misma: la necesidad de cada uno de los implicados de reinventarse en trances que las estadísticas no suelen tener en cuenta, limitándose a contabilizar los grandes números de prejubilados, recolocados y parados generados, y olvidando que cada uno de los afectados ha de enfrentarse a una auténtica travesía del desierto. Uno de los personajes más carismáticos es el protagonizado por el inolvidable Sancho Gracia que, habiendo actuado una vez como doble del mismísimo Clint Eastwood, quedó turbado para siempre, víctima de una profunda crisis de identidad, sin saber quién era, confundiéndose a ratos con el propio Eastwood.

Todos los que hayan vivido una reconversión industrial, una crisis o cierre en la empresa, pueden identificarse con algunos de los comportamientos de los protagonistas y descubrir en el argumento algunos lugares comunes: Los intentos baldíos por dar forma a un nuevo proyecto viable para reflotar la empresa cuando, en realidad, la actividad está irremediablemente condenada a desaparecer; la necesidad de los trabajadores en edad adulta de reinventarse, de volverse a formar, en un momento vital más propicio para consumir con sosiego los últimos años en activo de cara a una merecida jubilación, que para aprender un nuevo oficio; la profunda crisis personal que supone sentirse inútil, sin espacio para el desempeño profesional; la zozobra que produce la incertidumbre, la desaparición irreversible de lo que era la aburrida pero segura rutina habitual entre el domicilio y la empresa que aseguraba el sustento…

La película, además de una excelente tragicomedia, es también un homenaje a tantos trabajadores que, a lo largo de su vida, han experimentado y, desafortunadamente, lo seguirán haciendo, el abismo del desempleo.

Son escenas que en Euskadi hemos vivido repetidamente durante al menos cuatro décadas, cuando la apertura económica y comercial que conllevó el derrumbe de la dictadura hizo también que muchos de nuestras empresas y talleres se tambalearan, al no ser ya viables a ojos de empresarios y gobiernos, en un contexto de libre competencia internacional. Ejemplos sobran. Todos los recordamos, cada uno en su pueblo o ciudad, vividos en el entorno familiar, en la cuadrilla, o en carne propia.

De hecho, cada día, desaparecen o se convierten en profesiones minoritarias oficios que en nuestra niñez eran habituales. Ya no hay serenos, ni pregoneros, ni recadistas y apenas hay zapateros, herreros, colchoneros o afiladores. Simultáneamente, fruto de la metamorfosis de nuestra sociedad, emergen otros nuevos como los analistas de datos, los expertos en ciberseguridad o los repartidores urbanos montados en bicicleta.

Paralelamente, en los últimos años la legislación laboral española se ha ido flexibilizando hasta unos extremos que en otros países de nuestro entorno resulta difícilmente comprensible. Hoy un despido improcedente es un comodín a libre disposición de cualquier empresa o administración, un arma letal que apunta siempre al trabajador, al que la ley permite defenderse, pero con escasísimas posibilidades de éxito. Solo los funcionarios parecen estar a salvo de unas prácticas abusivas que no tienen más límites que los de la ética de los que están en posición de decidir.

Dice el refrán que «quien hace la ley, hace la trampa», y así es en este caso, pues si bien el debate público se plantea con frecuencia sobre la necesidad de convertir los empleos temporales en indefinidos, un empleo indefinido aquí, hoy, no significa más que un acuerdo cuya fecha de terminación es, en la práctica, una casilla en blanco a disposición del empleador.

Volver a dar credibilidad a los contratos laborales, como compromiso mutuo garantizado entre trabajador y empresa, es una de las tareas de gigante pendientes que solo gobiernos progresistas podrían considerar en sus programas, pero de difícil ejecutoria, pues los usos acaban permeando y convirtiéndose irreversiblemente en modos de funcionamiento sistémicos.

Aunque el mundo se transforma a velocidad de vértigo, el margen de maniobra de cada estado en lo que respecta a los derechos ciudadanos, en particular en el ámbito laboral, es muy amplio, siempre que las estructuras macroeconómicas se adecuen a un sistema global que necesita de una dinámica fluida para seguir replicándose. Los ciudadanos deberíamos ser por tanto exigentes para que esos derechos, que nuestras constituciones recogen, sean efectivamente respetados en el día a día.

No es, sin embargo, tarea fácil. En los últimos años hemos visto cómo procesos judiciales de lo más diversos ocupaban las portadas y noticiarios. Y si algo hemos aprendido es que la justicia es un poliedro con muchas caras y que cada causa puede ser contemplada desde una perspectiva distinta, determinando en gran medida las conclusiones y consecuencias.

Las calles están llenas de viejos vaqueros invisibles que un día llegaron a rozar el éxito, la satisfacción por una labor bien hecha, para después encontrarse sin oficio ni guion. Y a ellos se suman ahora nuevas generaciones de jóvenes ciudadanos que, sin nunca haber conocido el pleno empleo, se aprestan a desarrollar una vida laboral caminando sobre arenas movedizas.

En la clásica “La muerte tenía un precio” (1965) el protagonista Clint Eastwood dice así: «Dime. ¿No se supone que el sheriff debe ser valiente, leal y, sobre todo, honesto? Pienso que necesitáis un nuevo sheriff». Pronto tendremos oportunidad de elegir nuestros nuevos sheriffs. Los elegidos casi seguro que serán valientes, pues ya hemos aprendido que se trata de una cualidad indispensable para quien decida dedicarse a la política profesional, manifiestamente cruel con propios y extraños. Será más difícil que sean leales, un valor a la baja en un mercado ideológico extremadamente volátil.

No nos resignamos a vivir como dobles sin oficio y menos aún a que el futuro de las próximas generaciones sea el de montar y desmontar decorados obsoletos.

El artículo original fue publicado en el Semanario 7K y se puede descargar en PDF desde este enlace.