Cada lengua es un universo irrepetible de palabras, capaz de describir la naturaleza y todo lo que en ella ocurre, incluidas las complicadas historias que construimos los humanos.

Cada lengua es un universo irrepetible de palabras, capaz de describir la naturaleza y todo lo que en ella ocurre, incluidas las complicadas historias que construimos los humanos.

Basta pensarlo para percibir la magnitud de la obra. ¿Cómo el humano, descendiente del mono, es capaz de construir el lenguaje? ¿Cómo inventa palabras para los colores, para los astros, para los árboles y los animales? ¿Y los verbos para las acciones? ¿Y las reglas para conjugar un idioma entero? Y, no conformándose con hacerlo una sola vez, ¿cómo es capaz de crear cientos de lenguas distintas, irrepetibles?

Realmente es difícil concebirlo incluso desde nuestra propia perspectiva de humanos, capaces de entender y expresarnos en uno o varios idiomas. Cierto es que han pasado siglos, milenios, desde que las lenguas emergieron y comenzaron a evolucionar. Pero alguien tuvo que ser el primero. Sí, ya sabemos que fue más complicado que el azaroso romance entre Adán y Eva que nos contaron de pequeños.

Pero debió haber unos primeros habitantes que comenzaron a construir los cimientos de cada lengua. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo aconteció? ¿Quién denominó ura al agua en euskera, o bihotza al corazón? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? Son preguntas difíciles.

Reflexionando sobre ellas se toma perspectiva. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo importante? ¿De qué escalas temporales hablamos cuando nos ocupamos de temas colectivos? ¿Realmente intuimos los límites de la creatividad humana y su capacidad de evolucionar? Construir lenguajes y comunicarse a través de ellos es, tal vez, lo que mejor distingue al humano de todas las demás especies. De hecho, si algún día vinieran los extraterrestres, al volver a su planeta dirían que somos bípedos que nos comunicamos hablando o, cada vez más, escribiendo con la punta de los dedos en una pantalla ridículamente pequeña.

El milagro de las lenguas es doble. Por una parte está su diversidad inexplicable y por otra su universalidad. El yin y el yan, las dos caras de la sublime manifestación de la comunicación.

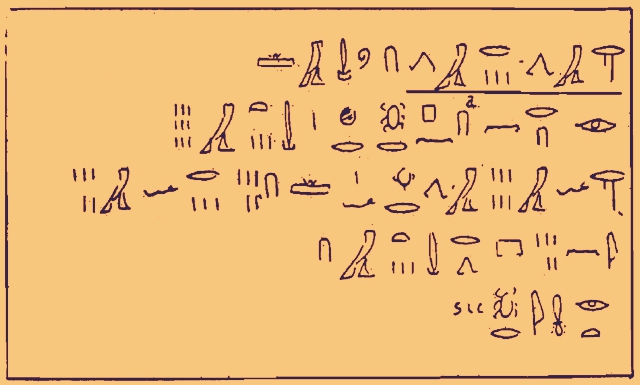

Problema del Papiro matemático Rhind, en el que aparecen el signo de la suma y de la resta, caracterizados como dos piernas caminando hacia adelante y hacia atrás respectivamente.

Así, el inglés lo utilizan miles de millones de personas, el español varios cientos de millones y el euskera, ¿medio millón tal vez? La diferencia de escala es peligrosamente aberrante. Pero no importa. También es milagroso que medio millón de humanos se puedan comunicar todavía hoy en una lengua ancestral en la que madera se dice egurra o mar itsasoa.

Y además de estos lenguajes cotidianos hemos inventado también otros. El de las señales para los que tienen limitada su capacidad de hablar o auditiva y el Braille para los invidentes. Los matemáticos tenemos también nuestro propio lenguaje de símbolos, el mismo para todos, con independencia del lugar en que se encuentre quien decida cultivarse en esa Ciencia.

No solo hemos sido capaces de crear multitud de lenguas llenas de matices sino que, a la vez, hemos sabido aunar, uniformizar, para facilitar la comunicación entre dos individuos cualesquiera.

Este último aspecto es especialmente relevante en este siglo XXI de la movilidad y de la globalización. Es imprescindible que tengamos un modo común de expresar necesidades acuciantes, sentimientos, agradecimiento, de modo comprensible, allá donde estemos, con independencia del origen de nuestro interlocutor.

Las huellas del idioma

Cada lengua es distinta sí, hasta el punto que es muy difícil adquirir conocimiento de una nueva en edad adulta y que la imperfección en su pronunciación, en su empleo, por pequeña que sea, no resulte evidente para un nativo. Todas tienen sutilezas que se aprenden de niño y todas ellas encierran pequeñas trampas en las que irremediablemente caerá quién se instruya en ellas de mayor.

La diferencia entre «ser» y «estar» es una de ellas y constituye una de las grandes dificultades de anglosajones y franceses, entre otros, al aproximarse al español. Lo mismo ocurre en euskera con izan y egon. Si alguien dice «soy cansado» sabremos que no domina el español al cien por cien. Posiblemente querría decir «estoy cansado». Lo mismo ocurriría si dijera Eibartarra nago en lugar de Eibartarra naiz.

Pero el dilema ser/estar no es una cuestión meramente lingüística. Nos acompaña toda la vida y constituye un verdadero puzle psicológico, un reto personal para cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto «somos» de una determinada manera o se trata más bien de un «estar» recurrente? A base de «estar» creemos «ser», cuando en realidad somos en gran medida seres dúctiles capaces de aprender a estar en muchos modos distintos.

Quien «es» tímido puede aumentar sus dotes comunicativas a base de esforzarse y constatar la buena aceptación de sus interlocutores y la satisfacción que produce una comunicación eficaz. Quien tiene vértigo puede también aprender a controlarlo aumentando la concentración en los trances en los que pueda manifestarse. Podemos pues moldear el «ser» trabajando el «estar».

Quien «es» tímido puede aumentar sus dotes comunicativas a base de esforzarse y constatar la buena aceptación de sus interlocutores y la satisfacción que produce una comunicación eficaz. Quien tiene vértigo puede también aprender a controlarlo aumentando la concentración en los trances en los que pueda manifestarse. Podemos pues moldear el «ser» trabajando el «estar».

Hasta hace poco pesaba mucho el «ser», hoy lo hace más el «estar».

Es cada vez menos habitual, aquí y allá, que nos pregunten sobre nuestro origen por la influencia de otras culturas en las que estas cuestiones son infrecuentes. Los norteamericanos, por ejemplo, rara vez preguntan de dónde se es, pues ellos nacen en una ciudad, estudian el bachillerato en otra, van a la Universidad en otra, y acaban desarrollando su carrera profesional en otro lugar, que puede cambiar además a lo largo de la vida laboral, para finalmente, con frecuencia, jubilarse en otro sitio. El concepto de «ser de un sitio» está por lo tanto poco definido para ellos.

Aquí, sin embargo, es algo que nos acompaña siempre. En euskera, en particular, las diferencias del uso hablado entre unos valles y otros marcan nuestro origen, aunque la educación reglada en esa lengua esté limando diferencias. Cada vez es más infrecuente también preguntar sobre los detalles de la vida de los demás, reservando paulatinamente más espacio para lo personal. Vamos así construyendo un universo de individuos de los que cada vez sabemos más de su «estar» y menos de su «ser».

Lo mismo les ocurre a pueblos y naciones

La independencia de las naciones se plantea casi siempre en forma de dilema entre ser y estar. Hay quien argumenta que para ser nación no hace falta estar constituido como estado y hay a quien no le sirven soluciones intermedias.

Más allá de las soluciones políticas que en cada caso puedan adoptarse, en el mundo que se avecina, para que un pueblo o nación pueda lucir marca propia, habrá de ser capaz de definir un modelo social claro que repose en tres pilares: la cultura, el avance social y la capacidad de generar riqueza en términos de industria y ciencia. Esos tres vértices del triángulo de la identidad son un reto, una prueba, que no todos los pueblos superarán en las próximas décadas en un mundo crecientemente complejo e interactivo en el que la meta será conseguir «estar» para poder «ser» o seguir siendo, a sabiendas que las fronteras cada vez serán más permeables.

En el futuro seguirá siempre latente el dilema ser/estar, tanto para los individuos, como para los colectivos sociales, pero será cada vez más difícil «ser» sin un «estar» claro, identificable, basado en esos tres pilares que solo pueden sustentarse en un suelo demográfico próspero y fecundo.

En el futuro seguirá siempre latente el dilema ser/estar, tanto para los individuos, como para los colectivos sociales, pero será cada vez más difícil «ser» sin un «estar» claro, identificable, basado en esos tres pilares que solo pueden sustentarse en un suelo demográfico próspero y fecundo.

El famoso escritor francés Gustave Flaubert (1821-1880), célebre en particular por su obra “Madame Bovary”, en su eterna búsqueda del mot juste, de la palabra justa, exacta, dijo: «Cuando llegamos a viejos los pequeños hábitos se vuelven grandes tiranías».

Las culturas y los pueblos, en su deseo de sobrevivir, tendrán que enfrentarse al reto de que los infinitos pequeños hábitos acumulados a lo largo de su historia, los que le confieren identidad, no se conviertan también en el enemigo que impida alimentar de forma dinámica, ágil y eficaz esos tres pilares, en una demografía saludable, para garantizar un «estar» durable que pueda asegurar el «ser».

El texto original fue publicado en el semanario Zazpika el 4 de diciembre de 2016 y puede descargarse desde este enlace.