La naturaleza de la muerte no es fácil de definir y nuestra concepción de la misma ha evolucionado a lo largo del tiempo. La frontera entre la vida y la muerte siempre ha sido y seguirá siendo muy fina.

El triunfo de la Muerte es una de las obras más conocidas del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo. Un óleo sobre tabla de 117 cm de alto x 162 cm de ancho, pintado hacia el año 1562 de la Escuela flamenca del siglo XVI.

Más allá de su dimensión científica y legal, sin

duda transcendentales, son muchas las incógnitas que la muerte encierra para el

humano, que vive siempre acompañado por su sombra. Nadie que haya experimentado

la muerte puede contarlo.

Lo que sí existen son testimonios de los que,

habiendo tenido vivencias que han rozado el fallecimiento, pueden narrar esos

momentos en los que percibían que el margen para la vuelta atrás se estrechaba

infinitamente. Pero, en el fondo, nadie que haya escapado del último trance

puede pretender haberlo conocido genuinamente. La muerte es, per se, un

estadio sin retorno.

A medida que avanzamos en edad aumenta la

probabilidad de experimentar esos momentos más o menos cercanos al final. Ni

siquiera hace falta ser víctima de un brutal accidente o de una enfermedad casi

fatal para conocer la zozobra de la depresión, del desamor, de la guerra, de la

prisión o de la persecución, que pueden también saber a muerte.

Si recogiéramos los testimonios de los que un día creyeron morir, serían abundantes, muchos más de los que imaginamos: el bañista que es rescatado de las olas, el infartado que recupera la consciencia gracias a la descarga del desfibrilador… El cine se hace eco con frecuencia de esos episodios, como en la memorable Pulp Fiction de Tarantino, cuando John Travolta rescata a Uma Thurman de la muerte por una sobredosis de cocaína excesivamente pura con una inyección bestial de adrenalina, directa en el corazón.

Cuando el improbable tema de conversación es el

de la muerte, es recurrente la pregunta sobre el modo que uno elegiría para

morir si se le concediera el improbable privilegio de poder hacerlo. Las

posibles respuestas son variadas: unos, en cama y en paz, rodeados de sus seres

más queridos, en consciencia indolora; otros, por el contrario, con las botas

puestas, trabajando, peleando por su causa preferida, antes de perderla

definitivamente, pero en la esperanza de que alguien tome el testigo, el

relevo.

El tema adquiere cada vez más relevancia ante la

creciente demanda social del derecho a una muerte digna, asistida si fuese

necesario, como colofón inseparable de esa experiencia, única e irrepetible,

que denominamos vida. Pero la legalidad de cada país avanza muy lentamente,

pues toda sociedad es cautelosa con un tema extremadamente delicado y, en gran

medida, tabú.

Lo que el futuro difunto sí puede elegir es el

destino de sus restos, como parte de su último testamento. Pero, incluso

aquellos que lo eligen con sumo cuidado, salvo en el caso de personajes muy

notables, nada tienen garantizado indefinidamente, pues pronto no habrá sitio

en el planeta para tanto difunto.

Hoy, Internet es una esperanza para una

improbable memoria eterna. Pero ¿acaso los soportes y el software actual

seguirán vigentes y en funcionamiento de modo que, dentro de miles de años,

nuestras imágenes y registros puedan ser recuperados como ocurre hoy?

A pesar de la diversidad de maneras de abordar la muerte y los arreglos posteriores que conlleva, lo que es casi unánime es la voluntad de todos los humanos de posponer ese último suceso lo más posible. Y es natural que así sea. El único mundo que conocemos es el de la vida. ¿Cómo, pues, abandonarlo de buen grado? Quienes son creyentes, a la hora de abordar ese último e irreversible reto cuentan con la baza adicional de la fe en otra vida no terrenal. Para ellos, el temido final no es más que una transición a una nueva experiencia. Quienes no lo son pueden simplemente creer, como Stephen Hawking, que, “cuando las expectativas se acercan a cero, uno aprecia realmente todo lo que tiene” y morir en la singularidad en la que el deseo por sobrevivir se amplifica e intensifica sin límite a medida que el tiempo se agota.

Lo que sí es seguro es que, aunque el concepto de

la muerte haya ido variando con el tiempo, la vida siempre ha sido y seguirá

siendo efímera, pues incluso la más larga dura poco y es pasajera.

Otra cuestión recurrente es la posible

amplificación de la comprensión al acercarnos al momento final.

Leonard Cohen la evoca en su mítica canción Suzanne y esboza una respuesta cuando dice que Jesús “supo con certeza que solo los que se ahogaban podían verlo” (And when he knew for certain only drowning men could see him). Era lo que ocurría al joven amante de Suzanne, que se ahogaba irremediablemente en el magnetismo de su irresistible atracción, sabiendo que podía confiar en ella, pues “había acariciado su cuerpo perfecto con su mente” (For you’ve touched her perfect body with your mind).

La confianza es uno de los bienes más codiciados

en vida, aunque a veces de manera inconsciente. Y la muerte, siempre cruel, lo

puede ser doblemente cuando se ceba en los seres más queridos. “No es la que

nos mata a nosotros sino a los que amamos”, dijo el escritor mejicano Carlos

Fuentes, refiriéndose a la más dolorosa de las muertes.

Las palabras de Cohen, hoy parte de su testamento

artístico, adquieren especial relevancia en esta era repleta de humanos llenos

de convicciones tan firmes como infundadas en que la fuerza del poder desaloja

a la verdad a latigazos.

Y, ¿si fuese verdad que solo ven realmente los

que se están ahogando? ¿Qué nos dirían ellos si pudieran escapar de sorber el

último trago, el que, inundando los pulmones, acaba con la vida?

En este mundo enredado, repleto de certezas

contradictorias, incompatibles, surge la tentación de escuchar solo la voz de

los que la perdieron aullando lo que veían mientras se ahogaban. ¿Y si ellos,

en su asfixia, fuesen los únicos capaces de hacer una aportación realmente

trascendental, mientras los demás vivimos ciegos?

Aquel joven al que Suzanne alimentaba con té y

naranjas venidas desde China era uno de los que veía en su ahogo. Pero seguro

que hay muchos más alrededor. Si todos esos que se ahogan contasen un día lo

que ven, simultáneamente, posiblemente tendríamos más pistas sobre lo que el

futuro nos depara. Pero eso nunca ocurrirá y seguiremos vagando sin rumbo,

guiados por quienes solo ven el espejismo de la certeza. De ese modo, siempre

seguirá siendo, como Cohen dijo, y solo verán los que se ahoguen.

El universo se diseñó a sí mismo, de manera perfecta,

para que los que vieron no lo pudiesen contar, de modo que cada uno haya de

seguir su propia búsqueda, sin tregua, hasta el final. Tal vez ellos nos sigan

viendo perdidos en el laberinto terrenal, incapaces de susurrarnos las pistas

que inútilmente ahora conocen, después de haber sido absorbidos por el último

remolino.

Pero todo humano necesita escapar, aunque sea

imaginariamente, de esa cruda realidad. Por eso, tal vez, a cada uno, en

sueños, sus antepasados, los que ya no están, aquellos que la muerte maldita de

Fuentes les arrebató, les cuentan al oído el secreto del último fogonazo.

Lo que vale para el individuo es igualmente de

aplicación para los pueblos, para las culturas, que también pueden perecer. Las

grandes pueden sobrevivir en la inconsciencia, abandonando su suerte al

devenir. Las pequeñas, sin embargo, corren el riesgo de conocer su verdad solo

cuando las olas las devoren. Tal vez por eso nuestros antepasados nos dejaron

frases destinadas a despertar cuando la pereza se convierte en sueño y este es

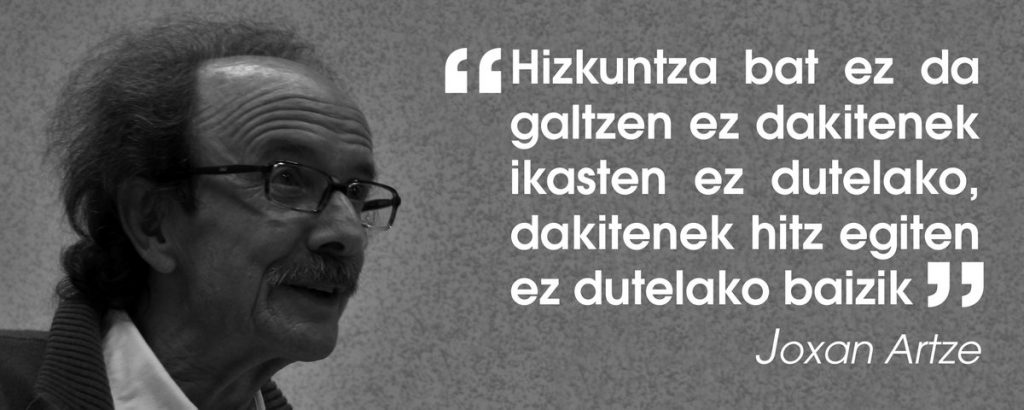

irreversible. Joxean Artze dejó

dicho: “Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek

hitz egiten ez dutelako baizik” (una lengua no se pierde porque los que no la

saben no la aprenden, sino porque los que la saben no la hablan).

Pero, posiblemente, tampoco este sea el epitafio

correcto en un mundo destinado a convertirse en un paisaje sin fronteras, en el

que miles de millones de humanos vivirán deambulando más o menos dignamente,

generación tras generación, para crear al fin, tal vez, una cultura única

común, llena de matices, de contornos borrosos.

* Matemático, FAU-Humboldt Erlangen, Fundación

Deusto y Universidad Autónoma de Madrid

El artículo original fue publicado en el diario DEIA el 15 de noviembre de 2019 y puede descargarse en PDF desde este enlace.

Una lectora del diario Noticias de Gipuzkoa, envío una carta a la dirección a propósito de este artículo de Enrique Zuazua que puede leerse en este enlace.

También puede leerse el comentario en la sección de Cartas a la Dirección de esta página del Diario de Noticia de Gipuzkoa.