Puede que la memoria nos traicione pero ya no nos acordábamos de veranos de más de cuarenta grados en Euskadi, ahora casi tropical.

Puede que la memoria nos traicione pero ya no nos acordábamos de veranos de más de cuarenta grados en Euskadi, ahora casi tropical.

Hace cuarenta años nuestro clima se parecía al de Inglaterra.

Fue en aquella época, con el final de la dictadura, cuando cumplimos los catorce. Jugar en el parque al balón, al pilla-pilla o al escondite empezó a no colmar nuestras inquietudes. Dado que llovía siempre se imponía buscar refugio, y las “salas de juego” eran la única solución en una época en que las instalaciones públicas para el ocio de la juventud eran escasas.

En un pueblo pavimentado de talleres, el metro cuadrado escaseaba y estas salas se conformaban con ocupar algún sótano, como las sociedades gastronómicas de la época.

Supongo que eran lugares mucho más pequeños que lo que consigo recordar, pero había espacios diferenciados para máquinas de petacos, futbolines y billares.

Mi preferido siempre fue el billar, de tres bolas en aquella época, el más clásico.

Luego llegarían los billares americanos, con muchas bolas y seis agujeros, más propios tal vez para el juego en grupo. Pero nosotros nos quedamos en el viejo billar de tres bolas.

Aprendimos a jugar observando atentamente a los que eran un par de años mayores. En esas edades dos años son un abismo.

Todas las mesas eran del mismo tamaño, pequeñas, salvo una que debía ser el doble de grande, majestuosa, en la que no pudimos jugar hasta ganarnos el respeto de los mayores.

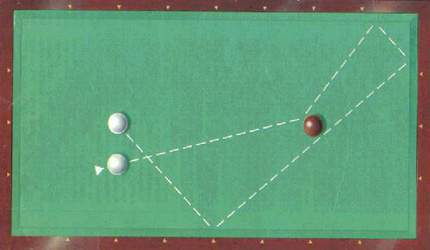

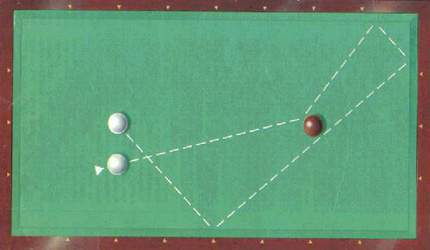

Se trataba y trata apenas de golpear una bola que al deslizarse debe colisionar con una segunda y en su trayectoria poligonal, de línea quebrada, dar también con la tercera, consumando la carambola. Simple en apariencia, el juego es magnéticamente atrayente y da mucho margen para el aprendizaje y la mejora, pues son múltiples los efectos que el palo bien conducido puede imprimir a la primera bola y los que ésta a su vez puede generar en su colisión con las paredes elásticas de la mesa.

Se trataba y trata apenas de golpear una bola que al deslizarse debe colisionar con una segunda y en su trayectoria poligonal, de línea quebrada, dar también con la tercera, consumando la carambola. Simple en apariencia, el juego es magnéticamente atrayente y da mucho margen para el aprendizaje y la mejora, pues son múltiples los efectos que el palo bien conducido puede imprimir a la primera bola y los que ésta a su vez puede generar en su colisión con las paredes elásticas de la mesa.

En la época no imaginábamos toda la ciencia que encerraba el juego que para nosotros era un retador pasatiempo y una manera de mantenernos en el “aterpe”, al abrigo de la lluvia.

Llegó la Universidad, y al dejar el pueblo perdimos el hábito del juego. Supongo que esas salas ya no existen.

Sigo confiando que un día un amigo con una buena mesa en su sótano y afición suficiente me vuelva a arrastrar al apasionante juego del que me alejé en su versión más clásica pero al que, como muchos otros matemáticos, me he seguido dedicando en su vertiente científica.

Y es el que mundo está lleno de billares, algunos de ellos más visibles que otros y la Ciencia se ha de ocupar de ellos. Los mismos fenómenos de propagación, avance, rebote y colisión que hacen fascinante el billar de mesa rigen gran parte de lo que en nuestro universo se mueve.

El tradicional frontón vasco es, sin ir más lejos, un gran espacio de billar tridimensional. No son muy distintos los efectos que la pelota reproduce en su colisión con las rígidas paredes. Ocurre lo mismo con la luz que viaja a gran velocidad permitiendo el milagro de la visión, o el sonido que lo hace disfrazado de ondas de presión en el aire y que rebota produciendo ecos y vibraciones, o rompiendo cristales y tímpanos si es particularmente intenso. Sabemos hoy también que la armonía de la música del tambor depende de su forma, del modo en que, sobre su membrana, viajarían hipotéticas bolas de billar, si rebotasen en sus paredes durante un tiempo infinito, en ausencia de fricción.

Estos principios son de aplicación también a las relaciones sociales y al modo en que emergen las opiniones. Dos ingredientes son necesarios para ello: el libre albedrío de cada ciudadano y la comunicación e interacción, que produce el efecto de la difusión. Ambos fenómenos superpuestos permiten generar frentes o corrientes de opinión que, una vez alcanzan forma propia, se propagan, como las olas del mar, constituidas por una infinidad de gotas de agua sincronizadas y unidas por una invisible fuerza de atracción viscosa.

En España lo hemos visto en los últimos años. De un espacio político hasta hace poco inexistente, han surgido nuevos partidos y movimientos políticos que han adquirido forma, entidad propia, y han avanzado en la gran mesa del billar social, hasta ocupar un espacio electoral significativo.

Euskadi, donde siempre hemos creído ser muy diferentes, y estar al abrigo de influencias exógenas, también ha vivido una transformación significativa, aunque no idéntica, en su panorama político.

Más de uno se pregunta cómo, por qué la ola ha llegado también aquí. Y la respuesta es muy simple: libre albedrío de cada individuo y difusión por interacción. De ese modo las nuevas corrientes de opinión han penetrado en nuestra sociedad al igual que la ola del estadio recorre sinusoidalmente sus gradas, sin apenas resistencia.

Más de uno se pregunta cómo, por qué la ola ha llegado también aquí. Y la respuesta es muy simple: libre albedrío de cada individuo y difusión por interacción. De ese modo las nuevas corrientes de opinión han penetrado en nuestra sociedad al igual que la ola del estadio recorre sinusoidalmente sus gradas, sin apenas resistencia.

A pesar de ello conviene preguntarse cuáles han sido las razones últimas de esa transformación. Y la respuesta es también conocida. Son de dos tipos: las internas y las externas.

Las externas son de fácil identificación. Vivimos en la era de la globalización y nada de lo que ocurre “ahí fuera” puede no afectarnos. Las fronteras, las haya o no, hoy ya no son impermeables, sino porosas. Ya se encargan las redes sociales de que así sea.

Un ejercicio honesto permite identificar importantes y numerosas causas que están esencialmente fuera de nuestro alcance: Una crisis económica global que no acaba de superarse, un reparto de la riqueza cada vez menos justo, un proyecto europeo herido por el “Brexit”, la amenaza de nuevas formas de terrorismo y la dificultad creciente de armonizar en nuestra sociedad europea los diferentes credos y culturas, la mutación del planeta en que los países emergentes ocupan cada vez un espacio más relevante, y un largo etcétera.

¿Y las razones internas?

Esas son tal vez más difíciles de analizar y un tema mucho más sensible. Pero lo cierto es que la llama no habría prendido en casa si desde hace ya tiempo no hubiéramos acumulado combustible, y no hubiera ido cobrando fuerza la sensación de que algo tiene que cambiar en el modo en que nos autogestionamos.

Hay en efecto algunos síntomas que son genuinamente nuestros. La situación del euskera es uno de ellos y clara muestra de que algo ha de cambiar.

Hace ya décadas que se comenzó a hacer un fuerte esfuerzo para recuperar nuestra lengua. Son cada vez menos los adultos que crecieron sin formarse en ella y nuestros jóvenes cada vez deberían estar mejor educados en el multilingüismo.

Pero la realidad de la calle muestra a las claras que el uso del euskera se contrae. No hace falta ser un gran estadístico de lo social para darse cuenta. Basta poner la oreja para registrar la lengua de la mayoría de las conversaciones espontáneas. Pero, por si alguno tuviera alguna duda, los estudios estadísticos profesionales de nuestro “Soziolinguistika klusterra” lo confirman. Desde su primera edición en 1989, los resultados de la última medición del período 2006-2011, salvo en Gipuzkoa, donde también se experimenta una ralentización en la progresión del euskera que apenas supera un cuarto de las conversaciones, su uso decrece en todos los herrialdes.

Pero la realidad de la calle muestra a las claras que el uso del euskera se contrae. No hace falta ser un gran estadístico de lo social para darse cuenta. Basta poner la oreja para registrar la lengua de la mayoría de las conversaciones espontáneas. Pero, por si alguno tuviera alguna duda, los estudios estadísticos profesionales de nuestro “Soziolinguistika klusterra” lo confirman. Desde su primera edición en 1989, los resultados de la última medición del período 2006-2011, salvo en Gipuzkoa, donde también se experimenta una ralentización en la progresión del euskera que apenas supera un cuarto de las conversaciones, su uso decrece en todos los herrialdes.

¿Qué nos está pasando? Difícil pregunta cuya respuesta, sin embargo, encierra alguna de las claves, sin duda, del hastío que está impulsando los cambios sociológicos que estamos experimentando.

En este contexto de turbulencia y gran volatilidad social, el próximo 25S la ciudadanía vasca está convocada a las urnas, en las que jugará una nueva partida de billar, con más bolas que nunca. ¿Acertará en dar con el camino correcto en un panorama más complejo que nunca, en el que cada vez está más claro que será difícil preservar nuestra identidad, sea cual sea su definición?

La próxima carambola gubernamental, como en nuestro clásico billar de la adolescencia, exigirá posiblemente tres bolas, tres fuerzas que sumen, y el orden que establezca el voto popular será decisivo, pudiendo alterar la suma resultante.

¡Ojala acertemos!

El artículo original fue publicado en el diario DEIA el 19 de septiembre de 2016, y puede encontrarse en este enlace.