1941: Habían ya transcurrido dos años de la Segunda Guerra Mundial. “El Eje” constituido por Alemania y Japón amenazaba al mundo. La valentía, poderío militar y arrojo del ejército nazi y japonés lo hacían invencible.

1941: Habían ya transcurrido dos años de la Segunda Guerra Mundial. “El Eje” constituido por Alemania y Japón amenazaba al mundo. La valentía, poderío militar y arrojo del ejército nazi y japonés lo hacían invencible.

Mientras, el resto de los países del globo se dividía entre los que se sentían del lado del Eje, en una actitud cómoda, los neutrales y los claramente alineados con los oponentes “Aliados”. Pero incluso entre estos últimos había división sobre el nivel de beligerancia que se debía mostrar y, sobre todo, en poderío. Era el Reino Unido quien mostraba más músculo.

Los avances revolucionarios de la Física de inicios del siglo XX, y en particular en fisión nuclear, hacían posible una nueva arma: La bomba atómica. Gran parte del conocimiento necesario estaba en Alemania. Pero muchos de los científicos más valiosos eran judíos y, empujados por la persecución nazi, escapaban en su mayoría a los Estados Unidos, que se convertiría así en el lugar de encuentro de científicos progresistas.

Como corresponde al ámbito intelectual, las opiniones sobre la evolución de la contienda y las posiciones a adoptar no eran unánimes ni plenamente coincidentes, pero todos estaban de acuerdo en que la guerra sólo se podría ganar con la nueva arma.

Los Aliados eran conscientes de que Alemania estaba también trabajando con el mismo fin, sin descanso, sin escatimar recursos, pues disponía de la Ciencia de base necesaria.

“Quien la construya primero ganará la Guerra”, decían. Y así fue.

Un colectivo de representantes de los científicos se había reunido ya por entonces con el Presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Intentaron persuadirle de que la victoria pasaba por la nueva arma y que para conseguirla había que poner en marcha un ambiciosísimo proyecto científico-tecnológico.

El Presidente escuchó atento, interesado, incluso convencido. Pero no activó el programa.

El 4 de Diciembre de 1941 la aviación nipona atacó Pearl Harbor. Fue entonces cuando EEUU entró de lleno en la contienda y el Presidente Roosevelt puso en marcha el proyecto que los científicos reivindicaban.

En un lugar remoto del desierto de Arizona, hoy sede del prestigioso Laboratorio Nacional de Los Álamos, instalaron el campamento militar sede del Proyecto Manhattan. Objetivo: construir lo antes posible el arma atómica.

En un lugar remoto del desierto de Arizona, hoy sede del prestigioso Laboratorio Nacional de Los Álamos, instalaron el campamento militar sede del Proyecto Manhattan. Objetivo: construir lo antes posible el arma atómica.

El General Leslie R. Groves, que había dirigido la construcción del Pentágono, se pone al frente de un batallón constituido por un montón de jóvenes científicos y sus familias.

De ese modo un General del Ejército Americano, con formación castrense, se encuentra con un grupo de científicos que vagamente sabían qué iban a hacer allí y para qué habían sido “reclutados” – aunque intuían que la emergencia de la guerra y su talento científico les habían llevado hasta allí – con el objeto de concebir y desarrollar algo nuevo.

Parecía materialmente imposible conseguir materializar la bomba en los cortísimos plazos de los que se estimaba disponer ante el imparable avance del Eje.

Pero ni el Presidente de los EEUU, ni el general al mando, ni los numerosos jóvenes científicos implicados en aquella quimera sabían que el objetivo era imposible. Y no saberlo les dio las fuerzas para intentarlo. ¡Y con éxito!

Brig. Gen. Leslie R. Groves (izquierda) y J. Robert Oppenheimer trabajando en el Proyecto Manhattan. Foto: Enciclopedia Británica

Había que ponerse manos a la obra. ¿Pero cómo?

El proyecto necesitaba una estructura, una planificación y coordinación científica y no era el General Groves quien podía realizar aquella labor. Nombró por tanto Director Científico del proyecto a Julius Robert Oppenheimer (1904 – 1967), físico teórico estadounidense y Profesor de Física en la Universidad de California en Berkeley, a pesar de su ideología comunista.

Oppenheimer no era tal vez el mejor científico en el Proyecto, pues en él intervinieron varios Premios Nobel (algunos lo obtuvieron mucho más tarde dada su juventud por entonces). Pero él fue claramente identificado por dos cualidades en las que destacaba holgadamente: su capacidad única para entender el proyecto en su globalidad y estructurarlo en tareas y equipos, y su asombrosa virtud de comunicar a las autoridades militares y gubernamentales, con una claridad diáfana, el estado del proyecto en cada momento y su previsible evolución.

Si bien era admirado por muchos de sus compañeros que lo percibían como un líder natural, algunos de ellos nunca le perdonarían haber sido el elegido.

Oppenheimer dirigió la empresa con éxito y no lo hizo desde su oficina sino estando presente, implicándose al máximo en el trabajo de cada uno de los equipos, como un líder inspirador que supo crear y mantener en todo momento una atmósfera única de entusiasmo.

La primera bomba nuclear fue detonada en ensayo el 16 de julio de 1945 en la Prueba Trinity, en Nuevo México. Tras contemplar la enormidad del estallido Oppenheimer recordó las palabras de Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos».

La nueva arma estaba lista.

En Agosto de 1945 el Presidente Truman dio la orden de atacar Hiroshima y Nagasaki. Murieron más de doscientas mil personas.

Nadie que haya visto las imágenes documentales en blanco y negro de estas dos ciudades devastadas en las que los pocos sobrevivientes se arrastran malheridos, moribundos, harapientos, desesperados, entre escombros, como en “El Gernika” de Piccaso, como zombis, podrá olvidarlas.

Poco después Japón firmaba su rendición incondicional.

Tras la guerra, desde su cargo de Asesor Jefe en la recién creada Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, Oppenheimer abogó por el control internacional del armamento nuclear, intentando frenar la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso provocó la ira de numerosos políticos, lo que le hizo caer en desgracia durante una célebre audiencia en 1954, en pleno Macarthismo, cuando todo sospechoso de simpatizar con el comunismo era perseguido.

El presidente Harry S. Truman firmando el Acta de la Energía Atómica de 1946 que establecía la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos.

Los compañeros del Proyecto Manhattan que nunca le perdonaron haber sido el elegido para dirigirlo fueron los que se mostraron como los más entusiastas impulsores y defensores de una infinita escalada nuclear, y a la vez sus más feroces y crueles adversarios, aportando la argumentación que el tribunal necesitaba para justificar la deshonra a la que Oppemheimer fue sometido.

Tuvieron que pasar nueve años para que los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson se dieran cuenta del grave e histórico error cometido y le concedieran y otorgaran respectivamente el Premio Enrico Fermi (en honor al Premio Nobel de Física 1938, uno de los más distinguidos participantes en el Proyecto Manhattan) en gesto de rehabilitación.

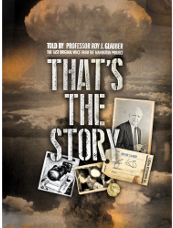

La película-documental “That’s the story”, producida por el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque bajo la Dirección del Catedrático de Física de Barcelona José Ignacio Latorre, que también dirige dicho Centro, narra esta historia de manera cautivadora, basándose para ello en la grabación de una entrevista realizada a Roy J. Glauber (Premio Nobel de Física 2005), último superviviente de la División Teórica del Proyecto Manhattan, que en 2005 visitó dicho centro.

Glauber fue uno de los más jóvenes participantes en el proyecto, contribuyendo no sólo a su éxito científico, sino también a ser memoria aún hoy viva de lo que fue el ambiente entusiasta que reinó en aquella singular empresa, pero también de los oscuros rencores que algunos científicos acumularon durante años, para volcarlos con violencia en la audiencia.

Oppenheimer fue injustamente acusado de falta de lealtad hacia los Estados Unidos. Pero hoy se le recuerda como un gran científico y hombre, el artífice del arma total que aseguró la victoria aliada, cuyo diabólico poder quiso después regular, convirtiéndose en pionero de la lucha contra la proliferación armamentística.

Desde sus irrenunciables ideas progresistas fue un brillantísimo, irrepetible y carismático científico, a la vez que impecablemente leal a su patria, a la Ciencia y a la humanidad en su conjunto.

La versión digital de este artículo fue publicada, originalmente en papel, en DEIA el 30 de octubre de 2015 y puede leerse en este enlace.