La olla a presión es uno de los objetos que más me llamaron la atención de niño. “Putxero presiñua” le decíamos en casa, donde el único castellano que se escuchaba era el de la televisión.

El diseño era casi propio de los Picapiedra. Ni el metal ni el plástico del que estaban confeccionadas tenían el brillo y las estéticas formas de las versiones actuales.

Concurso de “putxeras” de Balmaseda 2014. Foto_Harresi Kulturala Elkartea

Nos enseñaron que la olla era un artefacto a manejar con cautela, casi como los viejos obuses que, enterrados en las trincheras aún perceptibles en las faldas de Kalamua, de vez en cuando asomaban, potencialmente activos y por tanto peligrosos.

Aquellas historias de guerra nos sonaban remotas, propias de tiempos muy lejanos, y no reparábamos en que quienes nos las contaban, con la boca pequeña, habían sido protagonistas de las mismas. Jóvenes y valerosos perdedores que ejercían su función de padres y tíos haciendo que nos sintiéramos seguros allí donde ellos habían perdido la libertad y casi la vida. Apenas habían pasado treinta años pero para nosotros todo aquello, como los dinosaurios, formaba parte de la prehistoria.

En su día, la olla a presión supuso una gran revolución en algo tan importante como la cocina y la nutrición. Los tiempos de cocción se dividieron por dos, por tres, por cuatro. Los primeros intentos documentados remontan al siglo XVII aunque las primeras patentes llegaron sólo a principios del siglo XX.

La olla a presión funciona con un mecanismo inteligente, dotado de una válvula de seguridad. Las anillas giratorias proporcionan el peso justo al eje que ha de abrir y cerrar la válvula de escape, como el plomo al corcho en el aparejo de pesca para que permanezca visible y a flote. Al girar permiten escapar el vapor, y al bajar la presión y a la vez la velocidad de giro, vuelven a encerrar el precioso gas para así mantener una presión constante en los máximos admisibles, asegurando una cocción óptima.

Ese era y es el mismo principio que el mecanismo de regulación de Watt (James Watt, 1788) de la máquina de vapor, que fue el principal motor de la revolución industrial, para luego trasladarse a múltiples objetos, como el viejo gramófono de Edison. ¿A quién le gusta escuchar el disco de su melodía preferida con una velocidad de giro que no sea constante?

Aquél cacharro, que de niños contemplábamos con asombro, era pues uno de los grandes exponentes de la modernidad que modificó nuestros hábitos culinarios, haciéndonos un poco más libres, pudiendo dedicar nuestro tiempo a otras cosas, seguros de que el chirimbolo giratorio se ocuparía de mantener la presión en los niveles justos.

Diferentes tipo de ollas a presión.

Hoy en día el diseño de las ollas a presión ha evolucionado muchísimo. También sus mecanismos de cierre han mejorado, lo cual los hace más fáciles de usar. Pero el principio que subyace en las versiones más modernas es el mismo que el de los modelos originales, que pitaban en las cocinas como las locomotoras de vapor, a medida que los anillos metálicos que rodeaban el pitorro que cerraba la válvula de vapor giraban enloquecidos, como los de Saturno.

A la vez que contemplábamos el sorprendente funcionamiento de aquellos putxero presiñua’s, cada uno de nosotros vivíamos también dentro de una olla virtual pues, por aquél entonces, aunque el Planeta Tierra era igual de grande, el mundo en que vivíamos era mucho más pequeño, con fronteras reconocibles. El cartel que al salir por la carretera indicaba el final de la zona urbana del pueblo era la muga con todo lo que era inhabitual.

En Euskadi aún no teníamos autogobierno pero este pequeño país constituía una eficiente olla presión, dotado como estaba del cierre bastante hermético de una sociedad cohesionada y de la válvula de escape que suponía la rebeldía de una juventud, que había dejado ya atrás la época de los seminarios, para manifestarse de manera más explícita en la calle, en la antesala de lo que debía ser la profesionalización de la política. Pronto llegarían las drogas cuyos estragos aún son visibles en los rostros vacíos de algunos supervivientes, ya los menos… El trabajo abundaba y ésta era tierra de inmigrantes en busca de una oportunidad laboral. Nuestra industria tenía un mercado casi seguro dentro de la propia península. La sociedad estaba llena de contradicciones, de tensiones, a veces intergeneracionales, otras clandestinas, con frecuencia ahogadas en una detonación o en una espera eterna de tiempos de justicia que se demoraron casi cuatro décadas.

Este pequeño país vivía en una olla a presión a escala que funcionaba satisfactoriamente, no sin traumas ni contradicciones. La fuerza y la ilusión de sus ciudadanos generaba empresas, cooperativas, riqueza y empleo. El flujo de los que se iban era escaso y eran muchos más los que venían. Aún no teníamos nuestra Universidad, pero los jóvenes que se iban fuera a estudiar casi siempre regresaban a desarrollar su carrera profesional y su vida adulta aquí. Casi toda la presión social que generaba el vapor del entusiasmo y de una actividad trepidante y generosa permanecía en nuestra atmósfera y era poco lo que sobraba para mantener el ecosistema a presión constante: Algún seminarista a América Latina, algún pelotari a Jai-Alai’s remotos en Miami o Macao, algún ingeniero a Madrid….

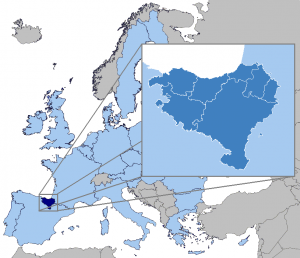

Hoy, en esta nueva Europa que está más bien organizada como una gran cocina con numerosas ollas interconectadas entre sí, ya no vivimos cada uno en nuestro putxero presiñua. Y cada una de esas ollas ya no se rige sólo por su propia dinámica interna, acumulando la presión generada por su ciudadanos y evacuando el resto a través de su válvula de seguridad, sino que impera la ley de los vasos comunicantes. Así, el vapor que pueda sobrar en alguna de ellas no es expulsado al vacío sino que es transferido a las ollas adyacentes, contribuyendo a garantizar el óptimo rendimiento del conjunto del sistema.

La era de la globalización, de la conectividad, de las comunicaciones, también ha llegado al mundo de la organización social y al de las modernas ollas a presión de diseño.

En ese nuevo escenario, los países, las naciones, los estados, pierden soberanía que ceden a organismos internacionales. Los ciudadanos circulamos con mucha mayor libertad con pasaportes que conocen menos fronteras y necesitan de menos visados, cambiando menos de moneda.

Nuestras empresas se internacionalizan ante la constatación de que los caladeros locales están prácticamente secos y lo hacen de la mano de las administraciones que han entendido que el combustible que alimentará el fuego que mantendrá la presión de la olla habrá de venir de fuera. Y esta internacionalización es más posible gracias a los nichos naturales de negocio que suponen los países de habla hispana. Curiosa paradoja que la lengua gigante que casi se traga a la nuestra, enana, sea ahora uno de los principales salvoconductos de nuestra economía.

En este nuevo escenario es doblemente difícil competir en la liga internacional de las regiones y de las naciones, en la que ni siquiera hace falta darse de alta, pero que todos los días reajusta su clasificación.

Los países que, ya sin la tapa que sujete la presión, son capaces de generar el suficiente entusiasmo y actividad como para que su economía crezca y prosperen las nuevas generaciones que preservarán la cultura y valores propios son los que están al frente de la clasificación. Los demás son candidatos al descenso.

Aquí, nuestras ciudades son hoy mucho más agradables y vivibles, sí, pero su futuro será incierto si en ellas no se genera el dinamismo que asegure el futuro profesional de sus hijos.

Inútil cambiar la desgastada goma de la tapa para evitar la fuga del vapor. La era de la olla a presión ha acabado en lo social.

Pero no por eso el invento dejará de ser digno de admiración como ejemplo del éxito de la Ciencia al servicio público. Como tantos otros, inadvertidamente, ha hecho, hace y hará más fácil nuestra vida cotidiana, radicalmente.

Artículo publicado en Zazpika, el 7 de Diciembre de 2014